【質量工具】王老師的PDCA

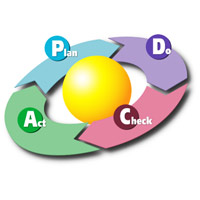

PDCA是管理學中的一個通用模型,最早由休哈特(Water A. Shewhart)于1930年構想,后來被美國質量管理專家戴明(EdwardsDeming)博士在1950年再度挖掘出來,并加以廣泛宣傳和運用于持續改善產品質量的過程中。根據管理是一個過程的理論,美國的戴明博士把它運用到質量管理中來,總結出“計劃(plan)—執行(do)—檢查(check)—處理(act)”四階段的循環方式,簡稱PDCA循環,又稱“戴明循環”或“質量環”。

眾所周知, PDCA循環法在質量管理中的地位是無可替代的,其實,PDCA法同樣使用于生活中,如學習、工作、日常生活等等,在這里請大家看看下面這個真實的事件:

C村是X國的貧困村之一,很多畢業分配到C村當老師的年輕人都干不到三年,就離開了。張老師、王老師和周老師是個熱心腸的人,曾資助過很多C村的小孩子走進校園,退休后三人回到家鄉C村當起了孩娃們的老師。

(Plan:看哪些問題需要改進,逐項列出來,找出需要改進和解決的問題)

2099年的洪災導致C村學校的受損,于是村民通過集體捐款為學校更新受損的教學設備。這時村長和三個老師一起趕往學校,對其進行檢查,于是發現桌子損壞了50張,椅子損壞了30張,教室門窗全部受損,需要全面修理。于是村長找來木匠計算了需要三合板300張,木料300根,玻璃50塊,鐵釘10公斤。經過商討后村長決定派會開車的王老師到F鎮上去購買這些材料。

(Do:按既定計劃展開行動)

王老師開車村里唯一的一輛10年前買的拖拉機來到鎮上的玻璃市場,購買了玻璃;后王老師架車又來到木材市場,購買了三合板、木料。由于店家沒有鐵釘,王老師準備去另一個商店購買鐵釘,這時接了個電話,掛斷后王老師忘了鐵釘的事情,架車前去吃飯。

(Check:對執行計劃的結果進行檢查評價,看實際結果與原定的目標是否吻合)

在吃飯的時候王老師絕得好像有東西沒買,于是到車上檢查,發現忘了鐵釘。吃完飯后,王老師又架車返回到木材市場購買了鐵釘。

(Action:對發現的問題及時解決)

回到村里,王老師仔細想了下今天的采購行動,得出結論:

1、以后為了避免忘記,下次購買任何東西,將其一一列出,打印出來;

2、在F鎮購買東西木材時,王老師打聽到了了F鎮的教學用品比W鎮的價格要便宜,而且質量又好,于是和其他兩個老師商討后,三人決定教學用品改為到F鎮采購;

看完上面的例子,大家對PDCA是否有了更深一層的理解呢?

【作者:西樓賞月——何昌軍】

- 上一篇:制造業重定義-傳統與轉型的對決 2014/5/31

- 下一篇:全球認證行業協會-IIOC成員發表有關ISO 14001修訂 2014/5/31

蘇公網安備:32050502000609號

蘇公網安備:32050502000609號