【專業】哪些關于CP/CPK/PP/PPK的事兒……

談到過程能力,首先得解釋變異(或者叫波動),正是因為有了變異的存在,才出現了能力大小。產生變異的原因可以歸結為兩種,一種是普通原因,一種是特殊的原因。

所謂的普通原因就是平時一直客觀存在,對過程有一定的影響但不明顯,而特殊因素則是偶然出現,對過程影響很大。舉例說明:在一個有空調的房間進行培訓時,雖然空調可能是設定在25度,但由于房間內外溫度存在差異,所以每時每刻都會有能量在和房間外進行交換,所以如果用足夠精確的溫度計測量房間的溫度就會發現房間里的溫度其實并不是恒定在25.000度,而是24.99,24.98,25.00,25.01…..在微小的在一定范圍內進行變化,這時我們就說受到的是普通因素的影響,而如果有人推門進來,那么在這瞬間,房間內的溫度會出現較大變化,此時我們說受到了普通因素和特殊因素兩種影響。

過程只受普通因素影響的時候在控制圖上表現為過程是受控的,如果有特殊原因的影響在控制圖上會有異常點的出現。

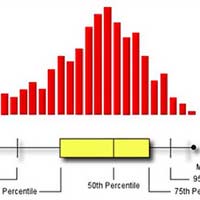

所以我們如果用CP和CPK來衡量過程能力,前提是要過程穩定且數據是正態分布,而且數據應該在25組以上(建議最少不要低于20組,數據組越少采信結果的風險越大),也就是說計算CP,CPK只考慮過程受普通因素的影響。

計算公式為:

cp=(usl-lsl)/6σ;

1、cpk=(1-k)cp;k=|u-m|/(usl-lsl)/2;

2、cpk=min{(usl-u)/3σ,(u-lsl)/3σ };

注釋:

USL為上規格線,

LSL為下規格線,

U為實際測得的平均值,

M為上下規格的中心點,

K值表示的意思是實際平均值偏離中心值的程度,

此時的 即為只考慮普通因素產生的變異,通常根據控制圖的不同采用RBAR/D2,或者SBAR/C4,在MINITAB里有三種不同的估算方法。

PP,PPK的計算公式和對應的CP,CPK計算公式相同,所不同的就是分母部分的變差不同,在此時變差是用標準偏差的計算公式進行計算的,此時的變差包含了普通因素和特殊因素產生的兩種變差,也即在同一個過程下,此變差應該大于等于上面計算CP,CPK只考慮普通因素時的變差,當且僅當此過程只受普通因素變差影響時,兩者相等,此時PPK=CPK,所以說理論上CPK應該是恒大于PPK,但很多時候在MINITAB中計算出的PPK會略微大于CPK,這時因為CPK的變差是估算得來的,所以會有一定的誤差,但并不影響對最終過程能力大小的評價。

因為過程只受到普通因素變差影響是理想狀態下的,從長期來說過程總會受到各種特殊因素的影響,所以說

CP\CPK又被稱為短期過程能力,也叫潛在過程能力,

PP\PPK又叫長期過程能力,也叫性能指數。

另外因為PP\PPK的計算不需要過程穩定(因為在計算公式中已經考慮了普通和特殊兩種因素的影響),所以在PPAP手冊中要求在產品進行試生產過程不穩定時(此時過程受兩種因素影響)用PPK衡量過程能力,要求PPK>=1.67才能進入量產階段,所以又把PPK 稱為初期能力指數。

很多公司由于對過程能力的一知半解,往往只要求計算CPK的指數來衡量過程能力是否足夠,事實上進入正常生產后應該通過CP\CPK\PPK三個指數之間的產別來判斷過程是否有問題,如果有問題是管理上還是技術上有問題。

根據上面的計算公式,當CP〉1.33表明過程變差比較小(因為USL-LSL是設計或者客戶已經給定的),此時還要看CPK,當CP和CPK相差很大時表明過程有較大的偏移,需要做居中處理,再比較CPK和PPK。如果兩者相差不大表明受特殊因素的影響小,如果兩者相差很大表明受特殊因素的影響很大,特殊因素的影響往往比較容易找到。

如果CP值本身就很小那說明過程受普通因素的變差影響大,此時若想提升過程能力往往更多的投入和更高的決策才能使問題得到解決。所以即使有時候CPK值很高( 比如大于2) ,如果其與CP\PPK相差較大的話還是需要對過程進行改進。

如果CPK比PPK 大很多往往一種可能是過程并沒有受控,控制圖上有異常點的出現,計算人員錯用了結論。

而CPM\CPMK\PPM\PPMK即所謂的第二代能力指數對應的公式和上述對應公式也相同,所不同的還是下面變差部分的不同。

CP\CPK\PP\PPK默認的是目標值和規格中心重合,而當目標值和規格中心不重合時(比如設計直徑為10+0.5-0.5,此時規格中心值為10,目標值也為10,而如果是10+0.5-0.1,則規格中心值變成了10.2,而目標值仍為10)需要用CPM\CPMK\PPM\PPMK這四個指數,具體的計算公式見圖片。

CM\CMK是設備能力指數,單純的用來衡量設備的能力情況,計算公式與CP\CPK相同,不同的是在進行樣本采集時要求在穩定的過程下固定除設備外的其他條件(在汽車行業應用較多)。

- 上一篇:【江湖】畢業后,決定命運這五年,你該這樣做 2014/5/8

- 下一篇:中國的制造商和質量難題 2014/5/8

蘇公網安備:32050502000609號

蘇公網安備:32050502000609號