環保主義者的六大歧途

哥本哈根氣候大會將于12月初召開,目前各國早已提前開始了外交斡旋,公眾對環保議題的關注也日漸升溫。而盛會之前的一則花絮是:美國前副總統戈爾將可能成為世界第一個“減碳億萬富翁”,他的公司投資的小網絡電表安裝計劃將收獲巨額回報。利用環保賺錢無可厚非,但媒體質疑的,卻是戈爾的言行不一,以及他作為一個原教旨環保主義者的種種言行,但這些質疑聲往往因為“政治正確”的需要被忽略掉了。其實,應當被質疑的,還遠不僅僅是戈爾一個人。環保應當是全體人類共有的一種積極態度,但當它異化為某種“主義”,恰恰是其誤入歧途之時。

他們的終極目的不是為了人類

|

卸任美國副總統后的戈爾,憑環境保護獲得2007年度諾貝爾和平獎。

|

|

|

|

|

|

一般來說,原教旨環保主義者與環保推崇者的最根本區別,是前者認為環境保護的終極目的是保護大自然,而后者認為環境保護的目的是為了人類發展。

|

|

|

|

|

|

美國前副總統阿爾?戈爾即屬于前者,在他將全球變暖作為主要斗爭對象之前,其許多言行充滿著對工業文明和技術進步的仇視,他在《平衡的地球》一書中寫到:“在一定的程度上,基于人的模仿和傲氣的設計,文明本身就是將一個自然的世界變為更加人為、人造的世界,在我看來,這樣的代價過于昂貴。”而他最經典的一個表述是:“砍掉三棵紫杉木去救一名癌癥患者完全不值得。”因為許多抗癌藥品的成分要從紫杉木中提取。

|

|

|

|

極端環保主義者有時也忽略了貧困落后地區對于發展的渴求。美國科學家布勞格在上世紀60年代研發出的新型小麥技術,解決了印巴兩國的饑荒問題,這一技術被迅速推廣到全球,拯救了上百萬人的生命。但當布勞格準備將技術進一步引入非洲各國時,卻遭到了環保組織的抵制,理由是布勞格的技術過度依賴化肥和殺蟲劑,并且使用非有機化肥肥料。在環保組織和輿論壓力下,洛克菲勒等資方停止了對該項目的自助。布勞格憤怒地反擊這些環保主義者:“他們大都是精英主義者,從沒有親身經歷過饑荒。他們在華盛頓或布魯塞爾舒適的辦公室里游說。我則在發展中國家呆了整整50年。那些人哪怕就是在那呆一個月,就會哭著喊著要拖拉機,要肥料,要灌溉管道。”

|

|

|

|

|

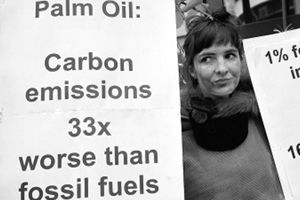

他們高舉環保旗幟,卻言行不一

|

|

|

|

|

阿爾?戈爾依靠綠色產業已獲利上億,在商業社會這無可厚非。但這個整天把綠色掛在嘴邊的政客,自己卻并沒有在生活中實踐環保理念。前些年,當戈爾全身心投入于環保事業時,田納西州政策研究中心拋出的一份賬單顯示:戈爾所居住的豪宅平均每月電費高達1200美元,比當地一般美國家庭一年的電費還多。賬單顯示,從2006年2月3日至2007年1月5日不足一年時間內,戈爾一家共計用掉19.1萬度電。而該市一般家庭每年平均用電約為1.56萬度,一般美國家庭全年平均用電約1.07萬度。與此同時,戈爾家中有恒溫游泳池、電動門,并在私人車道上安裝有電燈。面對指控,戈爾的發言人聲稱:“過多把注意力放在戈爾個人的電能消耗上只會導致大眾忽略戈爾紀錄片中宣揚的主旨。”

|

|

|

|

還有一些環保主義者,他們對本城市的環境問題不聞不問,卻熱衷于跑到邊遠地區去拍攝紀錄片、照片,獲取名譽或國外基金支持。

|

|

|

|

|

|

|

他們往往將環保上升到民族主義高度

|

|

|

|

|

環保主義者,有時也與形形色色的保護主義、民族主義互相利用。在國際上,環保是發達國家對不發達國家豎起貿易壁壘的最好借口。而在國內,環保議題一旦牽涉到民族主義,就變得非理性。

|

|

|

|

|

|

前些年炒得很厲害的轉基因食品安全問題就是一例,“綠色和平”組織相繼指控雀巢、卡夫等跨國食品企業在華銷售產品含有轉基因成分。本來,轉基因食品經過安全性檢測后對人體無害,這早已是有了定論的,美國6成以上食品含有轉基因成分,許多發達國家根本不需貼標簽便直接在超市里出售,因而直接通過安全性來質疑跨國食品巨頭,顯然很難達到目的。于是,一些環保主義者指出:“卡夫在歐洲承諾過不銷售含有轉基因成分的食品。”意為這些跨國食品巨頭對中國采取了雙重標準。這種指責,一下使一個食品安全領域的技術問題,上升到對跨國公司的誠信指責,進而激起了消費者的民族主義情緒。在這種情況下,商家就只能撤貨。

|

|

|

|

其實,食品巨頭對中國采取雙重標準,也不能僅僅怪罪于跨國企業。

|

|

|

|

|

他們忽略了環保是一項系統工程

|

|

|

|

|

環保主義者的口號,往往簡單動人,但有時卻把問題想象得過于簡單。

|

|

|

|

|

|

譬如近年來環保主義者所鼓吹的生物燃料,表面上,生物燃料的確比石油更為環保。但把糧食用于制造生物燃料也并非如想象的那樣美好。比如,在生產糧食的過程中,耕地、播種、施肥、收割、運輸等等,都要用到石油,如果把生產過程的污染加起來,生物燃料的總污染并不小于石油,而環保主義者往往看不到這些。除此之外,土地用途的改變導致碳排放的增加,其量也大大超過石油。一加侖汽油的總和碳排放(包括加工和最終燃燒環節)約為20磅,而生產一加侖玉米乙醇,改變土地用途導致增加325磅碳排放。

|

|

|

|

類似的例子還有很多,譬如有人倡導用手帕取代紙巾,但實際上手帕的清洗,也需要耗費水、洗衣服、電等資源。兩者的污染浪費程度,并沒有科學依據衡量。

|

|

|

|

|

他們普遍相信只有政府能解決環境問題

|

他們普遍相信只有政府能解決環境問題。圖為英國某“綠黨”的競選拉票活動。

|

|

|

|

|

|

上世紀6、70年代,歐美國家出現了左翼運動,環保也是其中一項重要的內容。此后,在歐洲各國先后創建了綠色環保政治組織──綠黨。它們主張以“生態經濟”、“生態財政”代替“市場經濟”。它們否定傳統的經濟增長模式和消費觀念,希望通過政府動員而改變人們的行為方式。這些政黨成為環保主義者們謀求執政權力的工具,幾乎所有環保主義者都相信只有靠政府的介入才能解決環境問題,市場在環境問題上是失靈的。而其中有一些極端者,寄望于運用政府權力來控制私人生活,甚至否定市場。

|

|

|

|

|

|

但市場經濟往往對于環保有著不可替代的作用。比如有人認為用木材造紙是浪費資源的行為,因此積極鼓吹政府應該立法禁止或限制用木造紙,用草漿取而代之。但實際上,在市場經濟的條件下,用木造紙,不但不會使木材減少,反而會因消費的需求而刺激人工造林業的發展。這種有具體利益的刺激,比政府號召動員植樹來得更有效。目前世界造紙業木漿比例在60%以上,發達國家在90%以上,而中國僅為20%。瑞典也主要用木漿,這個國家的商人用15年時間營造了大面積人工林,成為世界上第一個大氣碳循環出現負增長的國家。

|

|

|

|

|

他們對常識的缺乏令人震驚

|

2009年澳大利亞東南部的森林大火造成84人死亡。

|

|

|

|

|

|

廣州某媒體曾報道,該市某小區的一位女士,熱心收集了20多斤一次性干電池,準備交給政府,但不知找什么部門,于是找記者求救,這位記者向廣州市環保局咨詢才得知:目前的一次性電池基本已經達到無汞或低汞要求,因此國家只鼓勵回收手機電池、蓄電池和紐扣電池等,一次性電池已可隨生活垃圾一起處理。實際上,早在1997年國家就發布了《關于限制電池汞含量的規定》,按照這個規定生產的一次性干電池,對環境是沒有任何危害的。而像這位熱心女士一樣的環保主義者也不算少見。

|

|

|

|

|

|

在國外也有這樣的環保主義者。2002年澳大利亞發生森林大火,居民房舍等財產損失慘重,這樣的損失本來是可以避免的。在大火之前,很多居民想除掉部門房屋四周的植被,以作為隔離帶備不時之需。但在環保主義者的壓力下,當時的澳大利亞規定砍伐三米以上的樹需要審批,連家門外的也不例外。而事發當地政府的審批程序又十分繁瑣,設置諸多人為障礙,使得很多家庭無法建立隔離帶。在美國也有同樣情況,克林頓下臺前,國會也通過了類似法案。

|

|

|

|

|

環保不是喊喊道德口號,當然,它也不僅僅是一個純技術性問題,它需要環保主義者們的奔走動員,也要靠政府的力量來喚起社會的環保意識。然而,一旦環保成為一種高高在上的主義,和任意揮舞的道德大棒,它也就和人類歷史上那些造成巨大災難的激進主義別無二致了。

蘇公網安備:32050502000609號

蘇公網安備:32050502000609號